2025年3月5日、オンラインセミナー「繁殖・生殖からみるサンゴの多様性と柔軟性~ミドリイシだけじゃない!ようこそ、サンゴの多様な繁殖ワールドへ!!~」が開催されました。講師は、沖縄工業高等専門学校 生物資源工学科に所属し、造礁サンゴ類をはじめとする海産無脊椎動物の繁殖生態学・分子生態学を専門とする磯村尚子先生。

本セミナーは、サンゴをテーマにした連続オンラインセミナーの第3回として開催されたものです。第1回(2024年9月)では熊谷直喜さんによる「こんな暑くて海の生きもの大丈夫??~2024年海洋熱波のもたらす影響~」、第2回(2024年12月)では井口亮さんによる「強いサンゴの不思議について考える~生物としてのサンゴの多様な生き様から~」が実施されており、それぞれ異なる視点からサンゴの現状と可能性に迫ってきました。

そして今回の第3回では、“繁殖”という生物としての基本的な営みに光を当て、多様で柔軟なサンゴの繁殖様式やその進化的背景、さらには気候変動の影響について、豊富な研究知見をもとにわかりやすく解説いただきました。一連のセミナーは、サンゴ礁を取り巻く環境と生物のつながりを立体的に理解するための貴重な機会となっています。

サンゴの繁殖戦略を“研究者の眼”で深掘り!

「サンゴの産卵」と聞くと、多くの人が“満月の夜に一斉に卵を放出する美しい光景”を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、そのイメージは間違ってはいないものの、サンゴの世界はそんなに単純ではありません。

磯村先生が最初に強調されたのは、「サンゴの繁殖はとにかく多様である」という点。さらには、その繁殖様式こそがサンゴが過酷な環境を生き抜く柔軟性の源であるという視点が印象的でした。

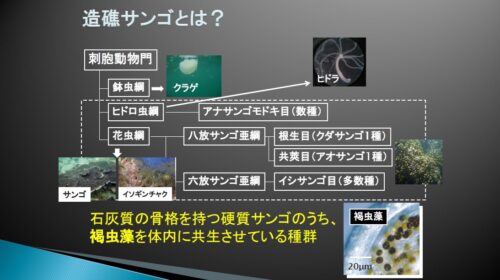

「サンゴ」って、そもそもどこまでを指すの?

今回のセミナーでは、特に「有藻性イシサンゴ類」に注目しながら話が進められました。これは、造礁サンゴのうち褐虫藻を体内に共生させているグループを指します。

ただし、一般に「造礁サンゴ」と呼ばれるものは、イシサンゴ類だけでなく、ソフトコーラル(八放サンゴ類)やヒドロサンゴなども含まれる広い概念です。分類学的にも混乱しがちなサンゴの定義について、図解とともに整理された解説は、ダイバーにとっても再確認の好機となりました。

サンゴの繁殖は、こんなに多様だった!

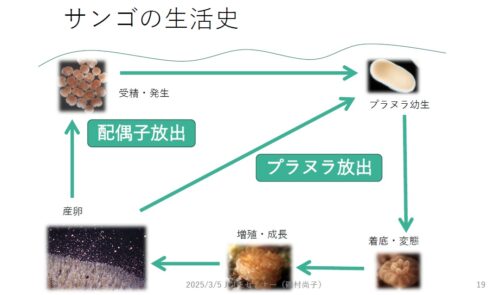

「サンゴ」とは何かという基本的な整理からスタート。有藻性イシサンゴ類を中心に、生活史(受精・発生→幼生→定着→成長→繁殖)をたどりながら、サンゴの繁殖がいかに多様であるかが解説されました。

1)繁殖様式の組み合わせがスゴい!

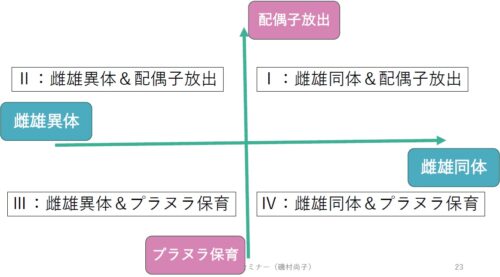

サンゴの繁殖は、以下のような多様な要素の組み合わせによって成り立っています:

雌雄同体 or 雌雄異体(性の型)

配偶子放出 or プラヌラ保育(発生様式)

有性 or 無性(受精の有無)

他殖 or 自殖(相手が必要か)

これらを掛け合わせることで、少なくとも4つの基本パターン、さらにはその混合型や例外型まで含めれば、非常に多彩な繁殖戦略が存在していることがわかります。

特に、よく知られるミドリイシ属(Acropora)は、「雌雄同体・配偶子放出型」という典型的なスタイルを持ちますが、ハマサンゴ属(Porites)はその対極。雌雄異体、自殖、プラヌラ保育、無性生殖など、多様な手段を駆使しているのです。

2)サンゴの生活史も重要!

サンゴの生活史――つまり「親群体→配偶子→プラヌラ幼生→定着→成長」という一連のライフサイクルについても丁寧に解説されました。

特に注目すべきは、「プラヌラ幼生の移動可能性」。サンゴは基本的に一度定着すると動けませんが、幼生の時だけは水流に乗って分散できる。この移動可能な時期に、どのような繁殖戦略を取るかが、分散、加入や定着に大きな影響を与えるのです。

トレードオフの視点でサンゴの“選択”を読み解く

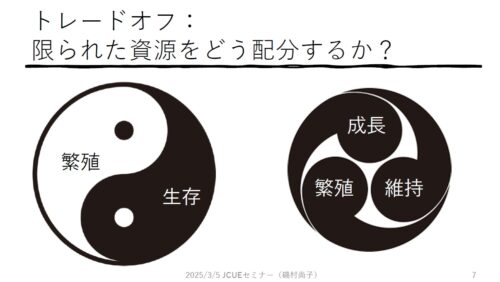

ここで磯村先生が特に「ぜひ覚えてほしい」と強調されたのが、「トレードオフ」という概念です。

生き物は、限られたエネルギーや資源をどのように配分するかという判断を常に迫られています。たとえば繁殖に多くのリソースを割けば、生存のためのリソースは減る――こうした「どちらかを取ればどちらかを捨てる」関係性がトレードオフです。

サンゴもまたこのバランスの中で生きています。

さらに磯村先生は、トレードオフの構造をもう一段階詳しく、「繁殖」「成長」「維持」という3つの要素に分けて解説。成長期には「成長」に、繁殖期には「繁殖」に、老成期には「維持」にと、ライフステージごとにエネルギーの配分が変化していくことを、視覚的にわかりやすいスライド(陰陽マークと三つ巴)で説明されました。

この視点から見れば、サンゴが環境に応じてどの繁殖戦略を選ぶか――たとえば「無性生殖に頼る」「自殖を選ぶ」――といった行動も、すべて合理的な選択であることが読み取れます。

どの戦略が“お得”?繁殖様式は生息環境に左右される!

「どの繁殖様式が“得”なのか?」という問いに対して、磯村先生は明確に答えます。

「それは、そのサンゴがどんな環境に生きているかによる」

磯村先生は、「繁殖様式は、そのサンゴがどんな環境に生きているかによって合理的に決まってくる」と説明されました。

たとえば、潮通しの良い浅場に群生するミドリイシ属は、他群体と出会いやすいため、有性生殖・他殖に適した戦略を取ります。一方、礁池やマングローブ周辺のような単独で生きる過酷な環境に多いハマサンゴ属では、自殖や無性生殖を併用しながら、あらゆる状況に柔軟に対応していることが紹介されました。

このように、「どれが得か」ではなく、「その場に合った方法を取っているか」がポイントです。

『生き物はできるだけ多く次世代を残すために(その生き物に)適した繁殖様式を取る』

気候変動がサンゴの“未来”に与える影響

セミナー後半では、気候変動による海水温上昇と白化現象がサンゴの繁殖に与える深刻な影響が取り上げられました。

たとえば、1998年や2016年の白化年では、産卵数や受精率が大幅に低下しており、白化の有無が配偶子や幼生の生存率に影響を与えていることが研究から明らかになっています。

また、近年ではサンゴの産卵の同期性が乱れ始めており、一斉に産卵することで成功していた受精がうまくいかなくなるという、新たなリスクも報告されました。

つまり、目に見える「サンゴ被覆率」だけでなく、“繁殖能力”という将来への力も、静かに損なわれているという事実に、改めて向き合う必要があります。

よもやま話に思わず笑顔

講演の締めくくりでは、磯村先生が実際の調査で出会ったサンゴたちの思わずニヤリとするようなユニークな繁殖現象が紹介されました。たとえば朝10時に産卵するイボハダハナヤサイサンゴや、1cmにも満たない小さな体で1mm近い大きなプラヌラを産むヒメサンゴ、ユビエダハマサンゴには雌雄同体もいた!など、意外性に満ちた話が披露されサンゴの世界は、知れば知るほど奥深く、そして不思議に満ちていると実感させられる内容でした。

本セミナーは、ダイバーのみならず、環境教育や海の保全に関心のあるすべての人にとって、示唆に富む機会となりました。

まとめ

今回のセミナーでは、サンゴという生き物の持つ驚くほど多様で柔軟な繁殖戦略を切り口に、分類や生態、そして環境への適応のあり方まで、立体的かつ多角的に語られました。

サンゴの繁殖様式を知ることは、単なる学術的関心にとどまらず、その生き様や進化の過程を理解することにつながります。さらに、それは気候変動という現代の大きな脅威にどう立ち向かっていくかを考えるための重要な視点でもあります。

磯村先生の講演は、専門的な内容を扱いながらも、豊富な図や実例を交え、時折ユーモアを織り交ぜた語り口で進められ、聞き手の理解と興味を自然に引き込んでいくものでした。

また、サンゴの繁殖能力が環境変化により静かに蝕まれているという指摘は、目に見える白化現象の背後で何が起きているのかを考えさせられる重要なメッセージでした。

本セミナーを通して、参加者一人ひとりが「サンゴを見る」ことから一歩踏み込んで、「サンゴを知る」こと、そして「海とつながる」ことの意味を深く考える機会となったのではないでしょうか。

磯村先生、「サンゴ愛♡」溢れるお話をいただきまして、誠にありがとうございました。

JCUE SNS

メールマガジンの登録・解除 JCUE facebook

JCUE X

JCUE facebook

JCUE X