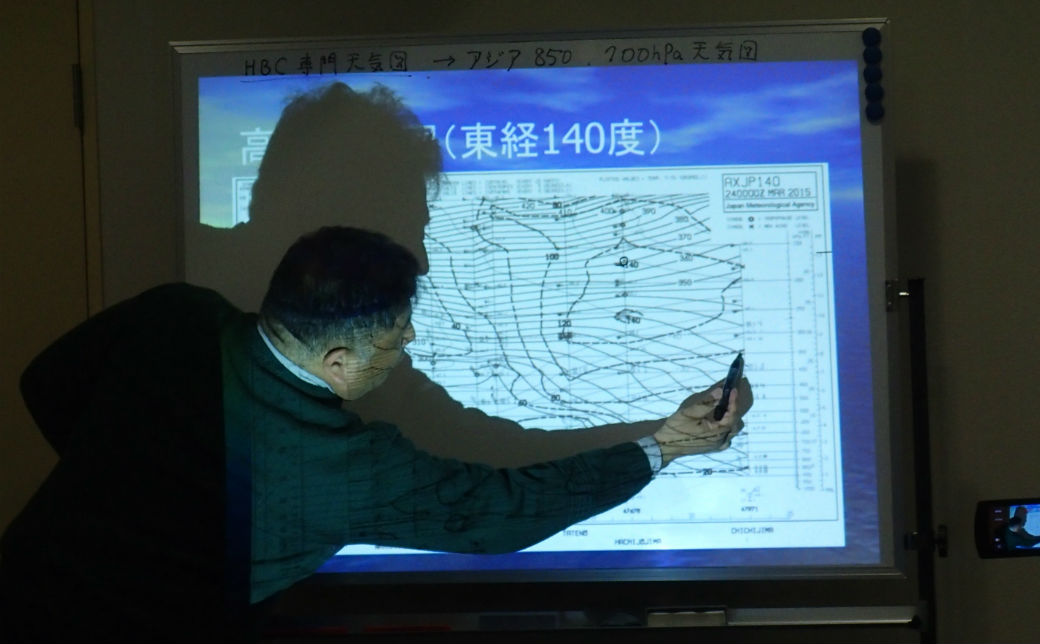

大間さんの気象講座も今回で7回目、今回のテーマは高層天気図、天気図を見る人は多いが、高層天気図の見かたと実際の天気への予想に使える人は少ないのではないだろうか。

雲が発生する範囲は地上から約10,000m(10km)の高さまでで、池袋から東京駅程度の距離である。

この幅(対流圏・成層圏)で天気図の平面のエリアを考えると10kmは紙のような薄さである。

300hpa(9600m) 500hpa(5400~5700m)、700hpa(3000m)、850hpa(1500m)の4層に分けて高層の天気図を見るために情報(渦度、湿度、気温、風の流れや方向等など)を整理して伝えられた。

とくに当日の高層天気図をホワイトボードに投影してその上に直接見るポイントを記入しての解説はわかりやすかった。

地上の天気図だけでは天気の推移を予想することは難しく、上空の様子を知ると、その後の地上の天気図の推移を予想でき、低気圧の発達や動き、前線の動向などの理由がわかった。

高層天気図や見方を北海道放送のWEBページに詳しく書かれているので参考までに

http://www.hbc.co.jp/weather/pro-weather.html

開催日時

2015/3/24(火) 18:30〜21:00

開催場所

池袋 ルノアール西武横店

参加人数

JCUE正会員 10名 JCUE一般会員 4名 非会員 4名

開催のアウトライン

空の鉛直構造

・高さによる層の違い

・天気に影響する高さ(対流圏と圏界面)

・各高さで知りたい情報

高層天気図の種類

・気圧を現す「等高度線」

・大気の回転が大切「渦度」

・それ以外の上空の情報

・鉛直構造を示す「断面図」

ダイビングの時に主に見たい高層天気図

・低気圧の発達要因を高層天気図で見ると

・前線・大気の不安定を高層天気図で見ると

天気図の見方の実践

・地上天気図と合わせて大気の立体構造を把握

◆プロジェクトマネージャー

山中 康司

JCUE SNS

メールマガジンの登録・解除 JCUE facebook

JCUE X

JCUE facebook

JCUE X