2020/12/16の【JCUEオンライン】は、風呂田先生に2020年2回目の登壇をいただきました。

1回目は、2020/7/8に「生態学ってオモシロイ!!」というタイトルで、海の世界を生態学的な視点で眺めることについて、紹介していただいています。開催報告は下記をご覧ください。

今回は、東京湾(=江戸前の海)を生態学的視点で調査した結果と、江戸前の生き物を回復させるにはどうすればいいのかを提案いただきました。風呂田先生のセミナーをダイジェストで紹介させていただきます。

東京湾で何が起こっているのか

前回は生態学を紹介しましたが、抽象的で概念的なことが多くて、十分に理解していただけなかったように思います。今回はより具体的な研究事例や活動紹介により、私が取り組んできた、東京湾で何が起こっているのか研究を紹介します。タイトルの保全生態学とは、生態学的な見方で調査研究をしてその知見をもって、生態系の再生や保全にどのように取り組むかを提案する学問です。東京湾をフィールドに私が研究してきた結果として、提案させていただきます。更に、現場で子どもたちや市民の方と、生き物調査をすることから見えてきた、具体的な成果も紹介させていただきます。

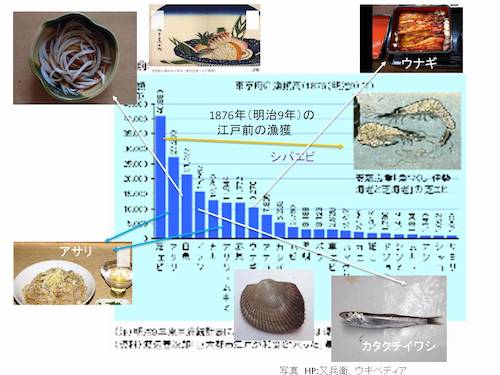

では東京湾のことです。うなぎ、深川丼のアサリ、そして江戸前寿司と、東京湾(江戸前)は食材の場として多様性と生産性が高かったところです。ところが現代はどうでしょう?というところからスタートしていきたいと思います。

江戸前の生き物は減り続けている

これは、明治9年の江戸前の漁獲の統計の資料です。金額で表示されているので、どこまで正確かはわかりませんが傾向はわかります。東京湾の代表する魚介類は、シバエビ、アサリ、シラウオ、イワシ、ウナギ、アカガイがたくさん獲れていました。今は、シバエビはほとんど獲れないし、アサリは危機的な状況です、シラウオはいません、カタクチイワシを獲っている人はいないでしょう。ウナギも希少価値があります。食べるものから見ても様変わりしています。

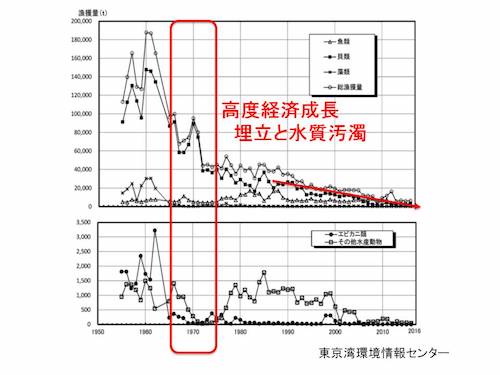

東京湾の環境のイメージですが、多くの方は環境が改善していると感じていまが、実際は劣化の一途をたどって、じり貧という状態です。それが読み取れるのがこの漁獲統計です。1955年(戦後)から2016年までの資料です。漁獲量はすべての項目で、年々下がって回復の見込みはありません。その他(シャコを含む)については一時期回復したものの今はダメです。1970年前後の高度経済成長期の、東京湾は臭くて近寄れない状態でした。そのころ漁獲はかなり落ち込みました。その後一部は回復を見ましたが、それも減少し、時間がたてばたつほど悪くなりました。ここで何とかしなければと、心配しています。

環境が悪くなったとは

ある場所で生物がいなくなった場合、環境が悪くなったといわれますが、環境とは何でしょう。基本的には生き物の住処があるかないかということです。人間にとっては空気がよくても家がなければ住むことはできません。生き物は種類によって必要な住処が異なります。成長に伴って生き物は移動するので、成長の段階で、それぞれの住処が必要です。1ヵ所でも消えれば生き延びることはできません。成長段階それぞれの住処がわからなければ、生物が減った理由はわかりません。

その1 水質問題

まずは水質問題を考えてみましょう。東京湾では、大規模な開発が20世紀後半から起こり水質汚染がありました。その中で生き物の住処がどのようになくなったのかという視点が重要です。

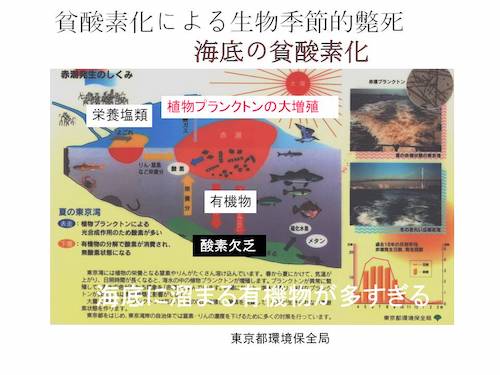

水銀や石油などの有害物質の汚染は、現在ではなくなりました。現在では富栄養化物質が問題になっています。富栄養化物質とは生き物が増えるために必要な物質です。リンや窒素は畑の肥料として使われます。また、有機物は動物が摂取しなければ生きていけないものです。これらが汚染物質になっています。富栄養化という過程を通して、酸素欠乏を起こし生き物にダメージを与えています。

どのように酸素欠乏が起こるのかというと、川から栄養が海に流れてきて、富栄養化します。その栄養を使ってプランクトンが大量に増え、その量が多いと赤潮として確認されます。大量に増えたプランクトンは死んで有機物となり腐ります。腐りながら海底に溜まり、死骸が積もってヘドロのような状態になります。腐ることで酸素を使うので、酸素欠乏になり、生物は生息場を失うのです。多くの動物が酸素欠乏で死んでしまいます。東京湾は入り口から奥まで70kmくらいありますが、毎年20~30km以上の距離にわたって生物が死ぬという壮絶な悲劇が起こっています。

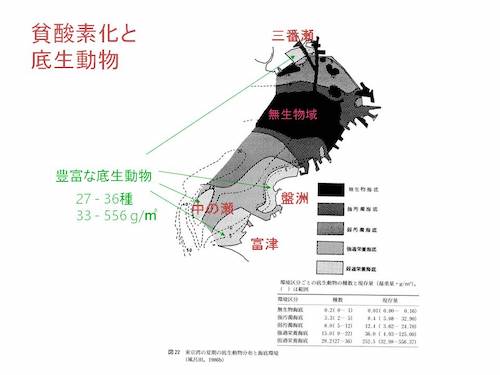

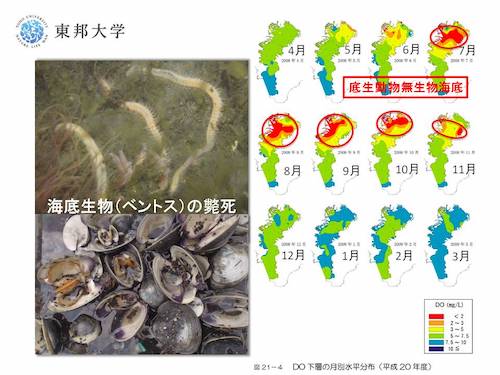

酸素欠乏は夏に起こります。夏の水温は上は暖かく下は冷たい状態です。冷たく重たい水は海底にとどまり、溜まった有機物をバクテリアが分解することで酸素を使い、酸素欠乏になります。船橋で測った結果では、水深14mの地点で、5mくらいから酸素濃度は下がり始め、10m以深で酸素がなくなりました。もちろん生物はいない状態です。図は底生生物を採集した調査結果です。黒いところには生物は全くいません。北部の線状の場所は航路、まとまった部分は浚渫の後です。こういった比較的深い場所にも生物はいません。湾中央部の無酸素の水塊は、この後北部に動くため、湾の中央から奥は全滅してしまいます。湾の入り口浅い所でかろうじて生き延びることができる程度です。

平成20年の海底の酸素濃度の季節変化の図です。真赤なところは生物がすめない、あるいは無酸素の状態です。春頃から赤い場所が出始め、7月8月9月と広がり、10月11月には北に移動します。酸素のないところに潜ってみると、写真のようにゴカイですら死んでいます。ホンビノスガイという酸素欠乏に一番強い貝でも、このように貝を開いて死んで腐っています。毎年毎年増えようと成長したものが殺されて、その死骸が有機物として汚染源となるのです。このことが繰り返している限り良くなるわけがありません。

1950年頃までは夏でも酸素不足が深刻ではなく、東京湾の奥でも漁ができたということが記録に残っていますが。その後東京湾をダメにしてしまいました。これをどのように改善すればいいかは難しい問題です。有機物は全域で大量に溜まっていますし、周辺の都市から多くの生活排水が流れ込みます。下水処理場で、有機物は栄養塩類に分解され、その栄養塩類を減らす努力がされていますが、半分に減らす程度です。なくすことは不可能に近いのです。例えば、小さな下水処理場を作り、栄養塩を陸上に撒いて、陸上の植物に使ってもらうようにするなど、ダイナミックな下水処理場の改編が必要と思われます。

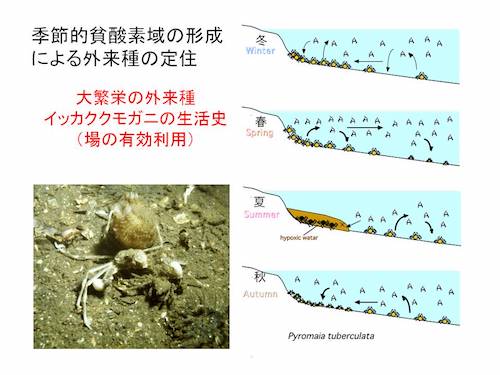

過酷な場所で生きる イッカククモガニ

そんな過酷な場所で、はびこっている生物がいます。酸素がない夏にはいなくなりますが、冬になり水底に酸素が供給されると、このカニがすぐに出てきて、あっという間に増えます。タカアシガニの仲間ですが、幅が5cmの小さなカニです。だれもいない海底をのどかに歩いています。魚に見つかれば、すぐに食べられてしまうカニですが、ゴロゴロたくさんいます。なぜこのカニが東京湾にたくさんいるのか、東京湾で生き残るための重要なメカニズムがあるのではないかと考え、10年ほど調査しました。

イッカククモガニは、現在東京湾以外では、三河湾、大阪湾、有明海にいます。どこも内湾で酸素欠乏が起こりうるところばかりでした。無酸素で生物がいない場所(Dead zone)を使って増えるということはどういうことでしょうか。

成長のサイクルは、卵からかえるとプランクトンのゾエア幼生になり、1度脱皮してゾエア2期に、次に脱皮するとメガロパというカニに近い幼生になり、いい場所があれば着底しカニになります。

いつ、子どもを産むか、飼育観察しました。2月に産卵しましたが孵化せずに終わりました。3月に抱卵(水温10℃)、1か月半くらいで孵化しました。4月下旬、なんと1日おいて抱卵し(水温15℃)、1か月かからず孵化。5月下旬、また1日後に抱卵(水温18℃)し2週間で孵化。6月上旬も、1日後に抱卵(水温21℃)し10日で孵化。同様に6月下旬、7月上旬と産卵しました。1年中産卵することがわかりました。孵化した幼生は、20℃で2か月、25℃で1か月半ほどで成熟し産卵するようになります。2か月で成熟し親になるという素晴らしく速い成長をします。東京湾のどこかで生き残っていれば、いつでも卵を生む力を持っていて、酸素欠乏が解消した場所に幼生が入れば、すぐに成熟し何回でも産卵し子孫を残すことができるようです。

プランクトンの子どもたちは、深さを選ぶ性格があります。昼の明るい時は、水深5~10mの酸素がある深めの所にいます。10m以深の酸素がない所にはいません。夜の暗い時には2~7mと浅い所に上がってきます。餌を食べるためだといわれています。河川が流れ込む湾では「エスチュアリー循環」という流れが起こります。川の水が表面を沖に流れていくと、その流れに水底の水が引っ張られて岸に湧き上がってきます。表面水は沖へ向かい、海底水は岸に向かいます。カニの子どもたちは、昼間水底のほうにいるので岸(湾の奥の方)に運ばれることになります。

夏のDead zone(酸素欠乏水)では親も子も死滅しますが、秋には酸素状態が回復し、プランクトン幼生が海底に沿って湾奥に入り込んで増えるというダイナミックな個体群の維持をしていることがわかりました。イッカククモガニは北アメリカ太平洋岸のカニですが、成熟が速いという性格が、環境が悪化した東京湾に合致していたといえます。東京湾で思いもよらない天国を見つけたということです。今まで経験したことのないような劣悪な状況になったため、在来種はダメになりましたが、外来種でもなんとか子孫を残せた種が繁栄しているといえるのではないでしょうか。

酸素欠乏水で生きる ホンビノスガイ

お台場の水深5mの地点で各水深の生物を潜って調査しました。酸素のある水深1~2mではアサリやシオフキなど在来種の二枚貝がいて、酸素欠乏が起こる水深3~5m深めの所にはホンビノスガイしかいません。ホンビノスガイは外来種で、酸素欠乏海底がむしろ好きなんです。夏の炎天下、クーラーボックスに水なしで1週間置いても死なないという酸素欠乏に強い貝です。あえて他の生物が住みにくい酸素欠乏の場所で増えました。もはや東京湾にはこれしかいない状況です。東京湾奥の船橋の漁業者はホンビノスガイで生計を立てているという状況になっているほどです。谷津干潟ではアオサが増えて、アオサの下は酸素欠乏で真っ黒な泥です。アオサをどけるとホンビノスガイがたくさんいます。その場を動かずにバケツ一杯採れる状態です。在来種が経験したことのない環境の劣化で対応できず死滅する状態でも、そのような環境でも対応できる外来種が、大量に繁殖することができます。

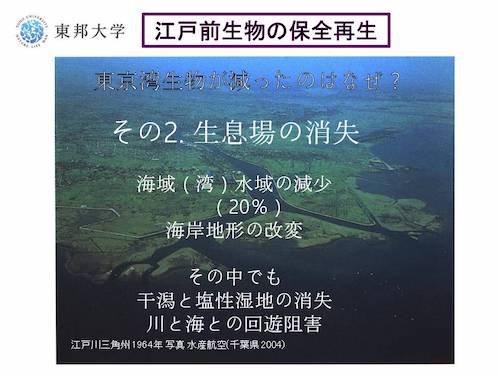

その2 生息場の消失と在来種の消失と衰退

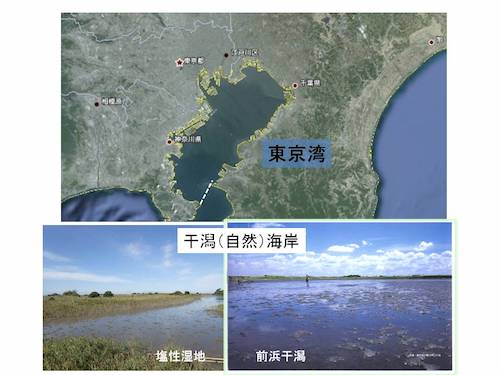

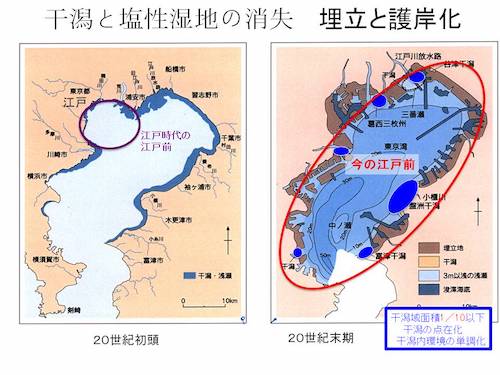

では、今できることは何か?深い所はこのように厳しい状態ですが、浅い所は酸素もあり、生物が残っています。これを利用して生物の回復を図れないでしょうか?しかし、浅い所は開発が進み、東京湾の面積は浅場の埋立により20%もなくなりました。中でも干潟と塩性湿地(海水の湿地帯)は埋め立てられ、川も護岸され、河口堰ができ生き物の往来ができなくなりました。残った河口では今まで移動できたものが移動できなくなったという課題を紹介します。

東京湾の本来風景は、河川には塩性湿地が広がり、その先に干潟が広がっていました。塩性湿地は、東京では浅草や赤羽あたりまで広がっていました。ここを埋め立てたので、塩性湿地や干潟に住んでいた生き物にとっては、家がなくなってしまったわけです。

20世紀初頭(江戸時代)は東京湾の周辺はすべて干潟でした。20世紀末期では埋め立てが進み、青塗りの丸で示した干潟は、ポツンポツンとしかない分散状態になってしまいました。これが大きな課題になっています。

干潟がなくなるとどうなるかを断面図で紹介します。上段が本来の東京湾の海岸で、川があって、塩性湿地があり、その先に前浜干潟が広がり、浅瀬があります。それぞれの場所ごとにいろいろな生物が住み分けていました。中段では、干拓事業で湿地は田んぼに変わり、次に下段のように前浜干潟が埋め立てられなくなってしまいました。できたのはコンクリート護岸だけです。コンクリート護岸には、ムラサキイガイやミドリイガイ(ペルナガイ)などの外来種の付着生物が増えてきました。在来種にとって家である塩性湿地や干潟を無くし、外来の付着生物の家を用意したのです。こうやって在来種が減って外来種が増えてきました。

干潟があれば、小学生を連れて行って、勝手に生き物を探しなさいというと、ワイワイと遊べて、体験的な場所としてとてもいい場所といえます。カニも採れるしゴカイも採れるし、魚も採れるということで、原体験としてだれもが体験できたところですが、今ではなかなかできなくなってしまいました。

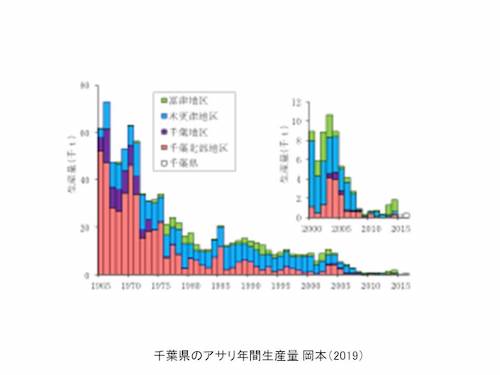

なぜアサリは減り続ける

干潟や湿地の埋め立ては、1980年以降はほとんど止まりました。だけどそこにいるアサリは、1980年以降も減少して、今ではほとんど漁獲されていません。家は少なくなったとはいえ、その後家となる干潟面積は減っていないのに、なぜアサリは少なくなるのか。リンや窒素もだんだん減って、透明度もよくなっています。水質はよくなっているのになぜアサリは減っているのでしょう。

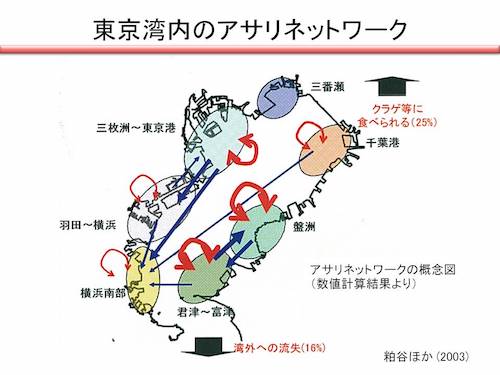

アサリの一生は、卵から孵化し、プランクトンとして2~3週間漂い、干潟に着底し貝になり、半年から1年で親になり卵を産むというサイクルを繰り返します。このサイクルのどこかで、数が激減するところがあるのではないかと思われます。激減するところをボトルネックと呼んでいます。生活史のボトルネックがどこかということを解明していかなければなりません。干潟が減り点在するので、プランクトンが着底し稚貝になる段階がボトルネックではないかと推定されます。

国土交通省が2000年にアサリのプランクトン幼生の大追跡を行いました。赤い矢印は、生まれたところに帰った状況を示し、青い矢印は、生まれたところとは別のところへ着底したことを示しています。神奈川県のアサリは、東京都や千葉県から供給されていました。2週間浮いていればこれだけの距離を流されます。アサリ幼生プランクトン移送のネットワークが形成されていました。しかし、干潟が埋め立てで1/10に減っていますから、流れに乗って浅瀬に運ばれてもそこに干潟がない。さらに酸素欠乏水が発生していれば、途中で死んでしまいます。このような状態で減少を続けているのではないでしょうか?

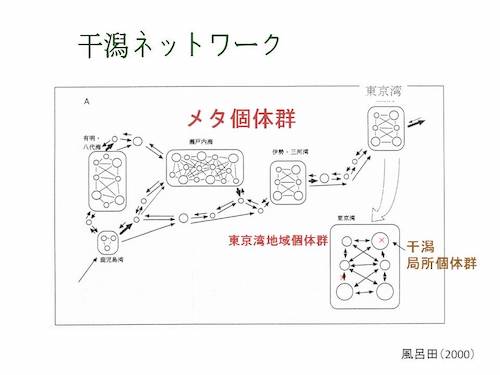

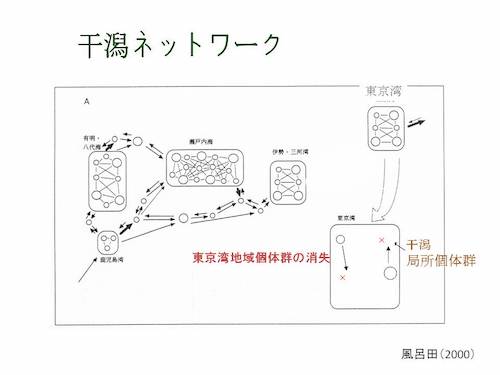

こんなモデルを考えてみました。東京湾から九州まで、大きな湾には広い干潟が、河口には小さな干潟があり、この大小の干潟を中継点として、アサリをはじめとする干潟の生物は日本全体規模の広域で個体数を維持していたのではないかと考えられます。このような広域の個体群をメタ個体群と呼びます。ところが途中の河川の小さな干潟が埋め立てで無くなってしまうと、東京湾は西のエリアとの連携が絶たれてしまいました。さらに東京湾内でも干潟が埋立てられ、湾内のネットワークが分断され他のエリアとの交流がなくなっています。小さな場所だけで維持されている個体群を局所個体群と呼びます。元あったのと同じように干潟を復元することが解決策ですが、もはやそのようなことはできません。そこで、小さくてもいいので、多数の干潟を回復することで大切です。

忘れ去られた小さな水路の奥に小さな湿地ができることがあります。千葉側に多く見られます。こういった小さな湿地で東京湾の絶滅危惧種が何とか生き延びている状況です。このような湿地を大切に残さなければなりません。元あった地形を増やすこと、小さくても干潟を点在させることで、プランクトン幼生の分散と干潟への加入を保障し、ネットワークを回復することが、干潟の生き物を救う道だと思っています。

川と海の連携

もうひとつ、川と海との連携を取り戻す必要があります。生き物が移動するときにその道が遮断されると成長できません。アユやウナギは川と海を行ったり来たりしているので、途中で止められたらダメです。江戸川河口には河口堰があります。川側は淡水、海側は海水とはっきり分かれています。川側は水道水に使うので海水が混じらないように分けられています。

ウナギは高級食材ですね。90cmの大きなウナギが結構いる場所があります。人工的に作った塩水湖と淡水湖で、土建屋さんが余った泥を入れてくれたおかげで非意図的に湿地になった場所です。以前の東京湾の景色だったので、いろいろな生き物が入ってきています。トビハゼもいます。沖縄に普通にいるトビハゼは、東京湾が北限です。

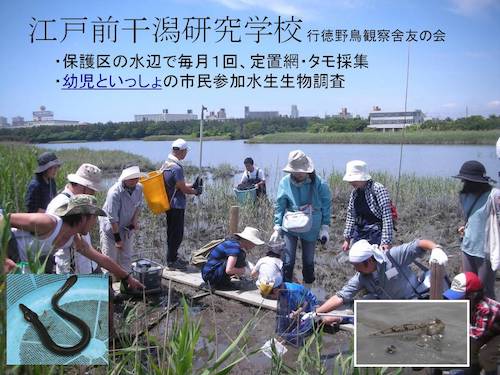

場所は東京湾の一番奥の行徳鳥獣保護区新浜湖です。東京湾でも一番開発が進んで、生き物が一番住みにくい所です。全体で50haと結構広い敷地です。手前が海水湖で右上の水路で東京湾とつながっています。中央に真水の湖が2か所あり右上の都市排水(道路の側溝を流れてきた水)を引いています。いわゆるトイレ排水のような汚水は入っていませんが、きれいな水とは言えません。最初の池で曝気をして酸素を入れていますので生物はいます。真水の池から海水の池に流れ出し、淡水から海水までの小さな流系ができています。ここで生物調査を市民参加型で月1回行ってきました。定置網やたも網で魚を採り、子どもたちと何が何匹採れたか、大きさを測っています。去年までは毎月できましたが、今年はコロナでできなくなって悩ましい所です。

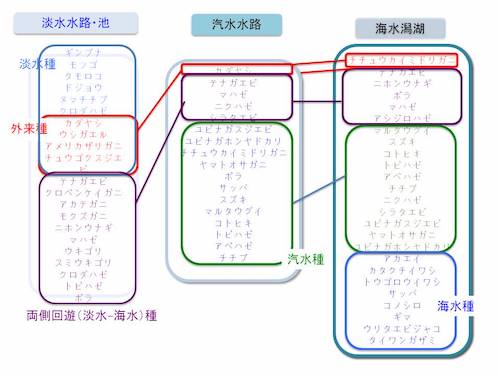

こんなにたくさんの生き物が、住処を求めているということが判りました。青字は淡水魚、赤字は外来種、紫字は海と淡水の間を行き来している生き物。こういった沢山の生き物が淡水池に入ってきます。途中の海水と真水が混じる汽水水路には、緑字の海から上がってくる生物が加わります。海水潟湖には、更に海水の種が加わります。ウナギはたくさん捕獲されました。東京湾の生き物は泥や湿地が好きだということ、淡水と海とがつながっていれば水質を問わず、利用することがよく判りました。江戸前の生き物は淡水とのつながりが強かったのです。淡水と海水をつなぐ回廊が必要です。河口をいろいろな生き物の住処にし、河口堰をなくし、真水と海水の行き来ができるようにすると、江戸前の生き物が回復すると思われます。

江戸前の生き物回復への提案

人間が開発して護岸ばかりにしてしまった海岸を、原風景に戻すことが大切で、測定できる水質や底質などを使って難しく考えるのではなく、在来種が住めるか住めないか、生物の住処を回復することが大切なことといえます。根本的には、貧酸素水塊をなくすことですが、これには長い時間(100年くらい)がかかることでしょう。今すぐできることは、干潟の造成と真水との結びつきの回復を行うことに尽きるのではないかと思っています。このようなことを地域の子どもたちとともに考えていければと、そんな提言を国にもしていきたいと思っています。コロナ禍では、どのような活動をしていけばいいか、アピールする場もなくなってきていることがコロナの弊害ではいかと思っています。皆さんも、東京湾の状態を理解していただければと思います。

・海の生き物は一生の中で渡り歩く風来坊。一か所だけ保全してもダメ。

・その一生を通して生活できる場所を用意することが大切。

→保存対象の生物の生活史を通した生活場に関する生態の研究が不可欠

東京湾の21世紀末の姿を描いてみました。意外にも行政の一部にも好評です。千葉側は自然再生の海岸構造をメインとしたエリア、神奈川東京側は都市・開発型と共存し、東京湾の中で江戸前の生き物が一生暮らし、そして江戸前の豊かさが復活し、江戸前を食べられればなあと思っています。都会の入り組んだ湾の海洋環境問題は、日本だけの問題ではありません。世界共通といっていいと思います。特に開発途上の東南アジアではもっと深刻です。東京という日本の中心地の大都会で、生物の視点から見た生物再生ができれば、技術的に、資源的に、考え方を世界に提供できるチャンスになるのではないでしょうか。物や経済だけではなく、自然再生に対しても日本のテクノロジーが新しい影響力を持ってほしいと思っています。残念ながら今の流れは逆行していますが・・・。

Q&A

もともと東京湾に貧酸素水塊ができるような状況はなかったので、進化的に生き残ってなかったのだと思います。イッカククモガニの原産地はきれいなところですから、貧酸素水塊をうまく使ってきたのではなくて、貧酸素水塊が発生するような環境でも早く回復できる性格持っていたということで、偶然の産物といえると思います。

工事終了後の埋め戻しで外来生物が入ってくるのではないかと心配しています。可能性はありますか?

外来種については、外の海域の砂を持ってくるわけではないので、その心配はありません。地域の方の心配もあるので、元の状態に復帰するように進めています。

報告者の感想

以上、風呂田先生のセミナーをダイジェストで報告させて頂きました。

1970年頃の東京湾は、臭くて死んだ海でした。その後水質の改善が行われ、東京湾は復活してきているという印象を持っていました。今回のセミナーで、水がきれいになっても東京湾の漁獲は減り続けていて、決して回復はしていないということにショックでした。酸素欠乏水の影響の大きさや、海の生き物の移動が分断されていることを知りました。劣悪な環境においても、イッカククモガニやホンビスガイのように対応できる性格を持ち、勢力を広げている生き物がいることも驚きでした。

本来の江戸前の生き物が回復し、豊かな江戸前の味を味わいたいし、復活した東京湾の様子を実際に潜って見てみたいと思いました。そのためにも、東京湾の動向に興味を持ち、市民参加調査にも参加するなど、できることに積極的にかかわってみたいと感じました。

JCUE SNS

メールマガジンの登録・解除 JCUE facebook

JCUE X

JCUE facebook

JCUE X