はじめに

2025年2月15日、池袋あうるすぽっとにてJCUE安全潜水講習会が開催されました。本講習会では、望月徹先生を講師に迎え、医学研究・基礎分野の衛生学(予防医学)の立場から「減圧症の原因と対策」について語っていただきました。

潜水中、圧縮空気を呼吸することで体内に溶け込んだ窒素は浮上時に気泡として現れることが知られています。一般的にはこの気泡(bubble)が血栓となって減圧症(DCS)を引き起こすとされていることから、この気泡こそが減圧症の原因と考えられてきました。しかし近年の研究で、気泡は直接的な影響ばかりでなく、引き金となって血管や細胞に損傷を与え、さまざまな症状を引き起こす仕組みが詳しく解明されつつあります。

減圧症の背景・発症メカニズムとともに、特に予防策(事前対策・適切な浮上・酸素呼吸・体調管理)に焦点をあてて解説します。

減圧症の定義と歴史的背景

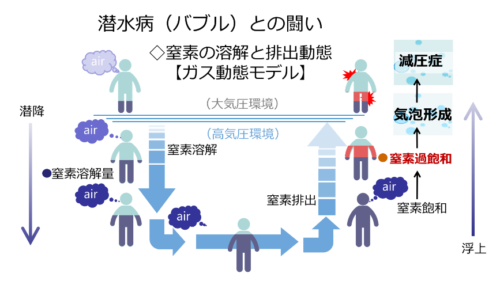

潜水中は圧力の高い圧縮空気を呼吸するため、大気圧下より血液や組織に窒素が多く溶け込みます。浮上時に減圧(気圧低下)を急速に行うと、体内に溶け込んでいた窒素が過飽和状態となって気泡を形成し、関節痛、めまい、麻痺、皮膚症状、呼吸困難などの症状を引き起こします。これが減圧症(DCS)です。

減圧症研究の歴史は19世紀にさかのぼり、フランスのポール・ベールが1878年に動物実験によって「潜水後の体内に多数の気泡を認めた」と報告したことが始まりです。

1900年代初頭にJ.S.ホルデーンは潜水時間と圧力に応じて不活性ガス(窒素)の溶解排出の様子を表す「ガス動態モデル」を考案し、それに基づいた初の減圧表を発表して、安全な浮上方法の必要性を提唱しました。

「ガス動態モデル」は、その後BuhlmannやWorkmanを始めとする多くの研究者によって開発が進められ、現代では「減圧モデル」としてダイブ・コンピュータの理論的基盤となっています。 1970年代に入ると超音波技術を用いて体内の気泡を検知できるようになり、多くの潜水で調査が行なわれました。すると気泡が検知されなかったにもかかわらず減圧症を発症した例や大量の気泡が検知されても無症状の場合があることが明らかにされ、「気泡犯人説」に疑問符が付くようになりました。一方で、気泡を標的とした「酸素再圧治療」が減圧症に非常に効果的であることから、気泡が有力な「容疑者」であることに変わりはありません。

減圧症の予防対策

減圧症の予防は気泡対策を主な目的としており、大きく分けて3つのものがあります。一つはできるだけ「気泡をできにくくする」こと。また出来てしまった「気泡を除去する」ことも必要です。さらに現在では、気泡の影響が無視できないことから、そもそも気泡ができないように予め備えておく「事前準備(preconditioning)」も研究が進められています。

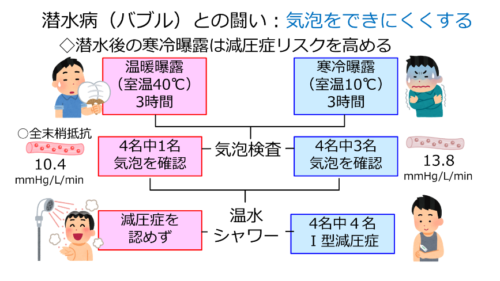

「気泡をできにくくする」ための有効な手段としては、ダイブ・コンピュータを利用して、潜水を適切に管理することがあります。ダイブ・コンピュータに搭載されている減圧モデルには不完全な部分があり、気泡の形成を完全に防ぐことは難しいので、余裕を持った潜水を心掛けることが必要です。また、潜水後に身体を温めることも気泡形成の抑制に効果的です。潜水後のダイバーが暖かい環境にいたときと寒冷な環境にいたときを比較調査したところ、寒冷な環境では多くのダイバーに気泡に発生が認められたという報告があります。潜水を終えたらすぐに身体を拭いて着替え、暖かいところで過ごすようにしましょう。浮上後お風呂やシャワーに直行すると、かえって気泡形成を促進することになりますので、身体を十分に温めてからのほうが良いでしょう。

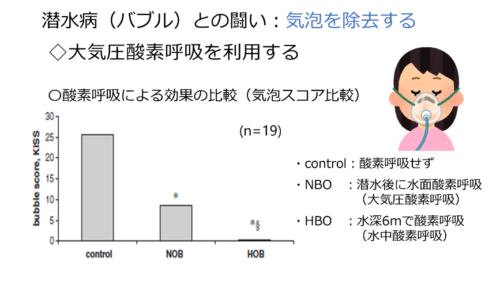

「気泡を除去する」方法としては潜水後の純酸素吸入が効果的です。純酸素を吸入すると体内の酸素分圧が上昇し、相対的に窒素分圧が低下するため気泡内窒素との分圧勾配が大きくなり、気泡内の窒素が周囲へ拡散しやすくなります。それによって気泡が縮小→消失することになります。実際、ダイブ後すぐに酸素を吸入(大気圧下O₂吸入:normobaric oxygen breathing: NOB)すると、吸入しなかったときに比べ気泡が大幅に軽減することが報告されています。DCSが疑われる場合にも、速やかな酸素吸入(NOB)が第一選択の応急処置とされています。不幸にもDCSに罹ってしまった場合には、再圧治療施設へ速やかに搬送しますが、その前の応急処置としてNOBは治癒率を高めることがDANデータベース解析で示されています。もし浮上後に何か異常を感じたら、まず減圧症を疑って酸素を吸入しましょう。それで症状が少しでも改善するようであれば、減圧症の可能性があります。そのまま酸素を継続して吸入し、できるだけ安静にして搬送を待つことが重要です。

事前調整(Preconditioning)

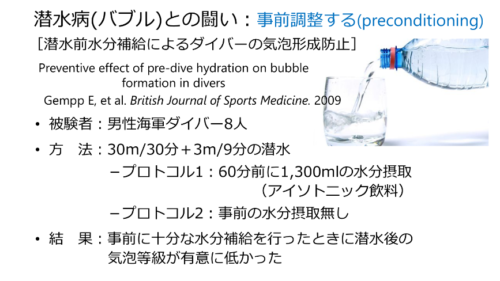

気泡が減圧症の発症に影響するのであれば、気泡ができないように予め準備しておけば良いと思いませんか?近年そのための「事前調整(preconditioning)」が注目されています。潜水前に生理的環境を整えておくことで気泡形成を減らす効果が報告されています。例えば、潜水前に十分な水分補給(0.1~0.2%程度の塩分を含む水)を行い、体内の水分量を積極的に整えておくと、浮上後の循環気泡が減少することが実証されています。水は表面張力が強いため、気泡形成を抑制する効果があります。潜水前に酸素吸入することも有効です。大気圧酸素吸入(NOB)を行うと、脱窒素化と共に気泡の素となるガス核を減らすことができると考えられています。潜水前に30分間酸素を吸ったグループでは酸素吸入を行わなかったグループに比べて気泡数が有意に減少したことが報告されています。ただし効果は限定的で、潜水を行うごとに酸素吸入が必要です。

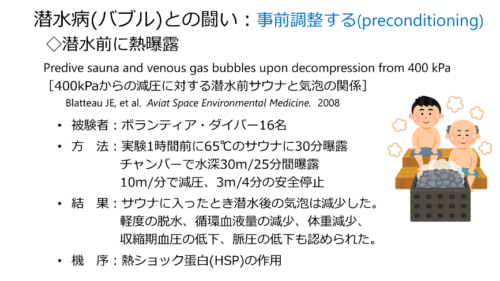

潜水前に中~強の運動を行うことも気泡形成の抑制に効果があります。運動による体温上昇によって体内の熱ショックタンパク(heat shock protein: HSP)が産生されます。HSPは細胞が主に熱ストレスに反応して産生されるタンパク質で、ストレスを受けた細胞の補修に効果を発揮します。細胞の損傷部分はガス核の発生源となる可能性があり、HSPによって潜水前にこの細胞損傷部分を補修しておくことで、気泡の形成が抑制されるというわけです。HSPは熱ストレスによって産生されるので、サウナに入ることやちょっと強めの振動を受けることでもHSPを増やすことができます。

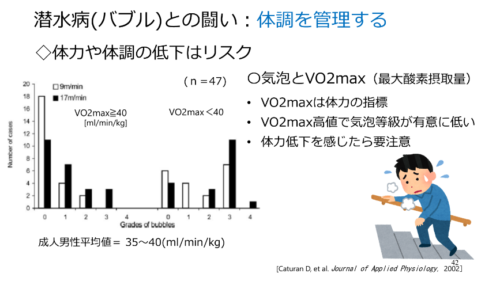

体調の管理も重要な事前調整になります。ひとくちに体調管理といってもさまざまな事柄がありますが、特に重要だと考えられているのが最大酸素摂取量(VO2max)です。これは、どれだけ効率よく体内に酸素を取り込むことができるかを示す指標です。酸素が多く取り込めるのであれば、窒素の排出も効率よく行うことができます。VO2maxを測定するのはなかなか難しいのですが、すぐに息が切れるようになったり、体力の低下を感じるようになったときは要注意です。VO2maxを維持したり改善したりするためには、有酸素運動が有効です。日頃からウォーキングやジョギング、水泳などで体力と健康の維持に努めましょう。

また、VO2maxなど心肺機能を維持するためには喫煙は避けた方が良いでしょう。DCS患者の喫煙習慣を調査した研究では、ヘビースモーカー(Heavy)は非喫煙者(Never)に比べ重篤な症状の割合が1.88倍高いことが報告されています。このことからも、禁煙するか本数を減らすことをお勧めします。窒素は脂肪に溶解しやすいことから肥満も減圧症リスク要因と考えられてきました。しかしながら、近年の研究では肥満に伴う脂肪量の増大が直接的なリスク要因にはならないとする結果が報告されています。ただし、肥満気味の人は体力やVO2maxを含め心肺機能の低下などの合併症を有していることが多いので、改善した方が良いでしょう。自分の健康状態を客観的に評価するためには健康診断がとても有効です。必ず定期的に受診するように心がけましょう。

少し変わった研究を紹介します。高脂血症や高コレステロール血症などの脂質代謝異常症の治療薬にシンバスタチンがあります。これをラットに投与して高気圧環境に曝露したところ、気泡の抑制に効果があったとのことです。まだラットでの実験段階でヒトでも同様の効果が得られるかは不明ですが、もしかしたら近い将来に減圧症予防薬のようなものができるかもしれません。

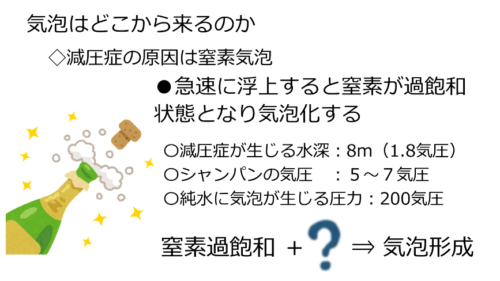

気泡はどこから来るのか?

気泡は減圧症発症の「重要な容疑者」ですので、気泡ができないに越したことはありません。そもそも気泡はどこからやって来るのでしょうか?従来は不活性ガスの過飽和によるものと考えられてきましたが、いろいろな研究結果はそれだけでは説明しきれない現象を明らかにしています。たとえば気泡形成の説明によく「炭酸やビールの栓を開けると泡がでる」ことが使われますが、私たちの身体になかでははるかに低い圧力でも気泡が形成されます。これはガス過飽和だけによるものではなく、気泡を形成するきっかけとなる「?(なにか)」の存在を示唆しています。はたして「?」とは何でしょうか?またそれは本当に存在するものでしょうか?現在この「?」を探る研究がいろいろと進められています。

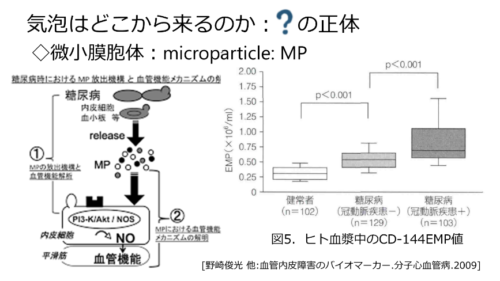

微小膜胞体(microparticle:MP)

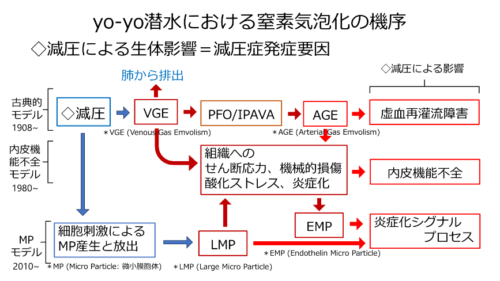

細胞がストレスを受けて活性化すると微小膜胞体(マイクロパーティクル:MP)が産生されることが知られています。潜水すると水圧によるストレスや呼吸ガス分圧上昇による高分圧の窒素や酸素によるストレスが生じ、その刺激によって活性化した血管内側の細胞(内皮細胞)や血小板、血球などからMPが放出されます。MPは内部に気体分子を持っていることが確認されたことから、我々は、これが気泡を形成する「?」の正体、すなわちガス核(gas nuclei)ではないかと考えています。そして、この仮定を検証するために現在ヨーヨー(yo-yo)潜水を対象に調査研究を実施しています。

yo-yo潜水とは、浅く短時間の潜水を高頻度で繰り返し行う潜水のことで、その様子が玩具のヨーヨー遊びの動きに似ていることからそう呼ばれています。窒素過飽和が気泡形成の原因とすれば、体内に大量の窒素蓄積を来す深くて長い潜水ほどリスクが高くなります。yo-yo潜水は浅くて時間も短く無減圧潜水の範囲内で行われるため窒素の蓄積もそれほど多くないと考えられます。それにもかかわらず、減圧症事例が報告されており、しかも脳型や中枢神経型の重症の事例が多く認められています。組織や静脈血中で形成される不活性ガス気泡は物理的条件によって大きさが決まりますが、その大きさでは肺胞毛細血管を通り抜けることができないため、動脈側に侵入することができません。動脈側への通路としては卵円孔(心臓を左右に区切る壁にある孔)がありますが、yo-yo潜水のときだけこれが開存するのは少々無理があります。この点MPは非常に小さいため、肺胞毛細血管を通り抜けることができます。その後潜降浮上が繰り返されることで、気泡化して減圧症を発症することになります。したがって、yo-yo潜水の調査でMPの産生と増大を確認することができれば、減圧症発症の原因に一歩近づくことができると思います。また、その結果は新しい予防対策を立案するうえでも非常に重要な発見となります。現在進めている調査研究の成果については、また改めて皆さんに報告させていただきたいと思います。

まとめ

望月先生の講演を通じて、減圧症の原因は単なる「気泡」だけでなく血管内皮障害や微小膜胞体(MP)も関与する複合的な現象であることが示されました。予防が最も重要であり、以下の対策が推奨されます。

事前対策(Preconditioning):十分な水分・電解質補給、潜水前の酸素吸入、軽い有酸素運動、プレサウナ、全身振動などで気泡形成を抑制。

適切な潜水計画と浮上方法:ダイブ・コンピュータを活用して安全マージンを取り、浮上速度は9m/分以下を守る。

寒冷曝露の回避:潜水後は速やかに体を温める。

速やかな酸素吸入:潜水後に純酸素を吸入し、気泡除去を促進(DCS疑い時はすぐにNOB)。

健康管理:禁煙、定期健康診断、体力づくりを継続。

これらの対策を実践することで、減圧症の発症リスクを大幅に抑えられるでしょう。それなりの設備がないと難しい対策もありますが、すぐに取り入れられるものがありますので減圧症予防のために是非ともお試しください。

今後は、さらなる研究によってダイビングの安全性が一層高まることが期待されます。

JCUE SNS

メールマガジンの登録・解除 JCUE facebook

JCUE X

JCUE facebook

JCUE X