はじめに

「冬の冷たい川の中に、命の炎を燃やす魚がいる」

いきもの写真家・平井佑之介氏が10年にわたり追い続けてきたのは、岩手県の川を遡上するサケの姿です。川へ戻り、恋をし、卵を託し、静かに命を終えるその一連の旅路を、平井氏は水中から、じっと見つめてきました。

JCUE主催の本セミナーでは、写真や映像、そして平井氏の言葉を通じて、「命を伝える」写真家としての視点と、動物行動学を背景とした観察、いのちの循環を語っていただきました。

生き物の目線で、生き物の気持ちに寄り添って

平井氏は大学時代、動物行動学を学びました。生き物の表情や動きを注意深く読み取り、彼らの感情に寄り添うという姿勢は、写真にも深く反映されています。「相手が嫌がっていないか」を常に意識しながら、時には流れの強い川の中で、じっと呼吸を止めて、サケと対話するように撮影を続けてきたと語ります。

岩手での活動は2014年から。ドライスーツを着て、サケの生態を記録してきました。最初はその生命力に圧倒され、ただ「かっこいい!」と感じたといいます。しかし通い続けるうちに、自然の変化、そして命のつながりを実感するようになりました。

命をつなぐ旅路、そして“ほっちゃれ”が伝える循環

サケの命の物語は、ただ産んで終わりではありません。

命を燃やして川に戻ってきたサケは、産卵を終えると川底に横たわります。東北地方ではこの死んだサケを「ほっちゃれ」と呼びますが、この“ほっちゃれ”が他の生き物の栄養源となり、やがて森や海へと還元されていく──そんな循環の存在も、平井氏は丁寧に伝えてくれました。

さらに、真冬の川で偶然出会ったサケの稚魚(赤ちゃん)との出会いの話も印象的でした。水温2度の川でじっとたたずむ小さな命。その姿に、言葉にならない感動と尊敬の念があったと語ります。

気候変動とふるさとの川の未来

ここ数年、岩手県の川に戻るサケの数は激減しています。水温の上昇、雪解けの時期の変化、海水温の変化など、さまざまな要因が稚魚の生育に影響を及ぼしているといわれています。

以前は紅葉とサケのコラボした写真を撮ることが出来たが、ここ最近は紅葉の遅れとともに、サケの遡上数が少なく重なって観察できることが今後珍しくなるかもしれないと語ります。

平井氏は「今年はメスが産卵の準備をしても、パートナーとなるオスが現れなかった」と報告。個体数の減少は、繁殖行動にも影を落としています。それでも、生き残ったペアがゆっくりと寄り添いながら産卵を終える姿には、力強さと希望がありました。

対談:サケと生きる、“現場”からの声

セミナーの後半では、岩手県のダイビングショップ「みちのくダイビング・リアス」代表であり、平井氏の活動を長年支えてきた佐藤寛志さん(通称:クマさん)との対談が行われました。

クマさんは震災後の三陸沿岸をはじめ、岩手・青森・宮城の川を20年以上にわたって潜り、鮭の遡上や産卵の調査・記録を続けてきた現場の第一人者。平井氏の活動の背後には、こうした“地域の目”の存在があったのだと、対談の中であらためて浮かび上がりました。

「昔は、サケで川が真っ黒になるほどだった」

「サケは、川や海の健全さを測る“バロメーター”。けれど今、その姿はほとんど見られなくなってきている」

そんな中でも、「個体数が減ったぶん、ペアが落ち着いて行動できる」「観察者の入り方次第では、生態行動が非常にわかりやすく見えるようになった」といった前向きな視点も共有され、自然と人間の関わり方について考えるきっかけとなりました。

「平井くんが川に入ると、サケが産卵するって言われてるくらい(笑)。それくらい真剣に、そして地元の人たちと信頼関係を築いて活動している」

地元・花巻での放流体験の思い出、子どもたちや若いインストラクターとの合宿活動、そして、環境変化の中でもなお産卵シーンが見られる岩手の川の魅力──。お二人のやりとりからは、川・海・人が織りなす“つながり”の豊かさがにじみ出ていました。

写真絵本の出版と新たな広がり

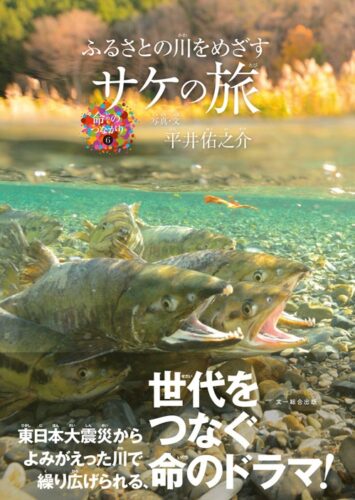

平井氏が約10年にわたり記録してきたサケの命の物語は、写真絵本『ふるさとの川をめざすサケの旅』(文一総合出版)として出版されました。そしてこの作品は、令和7年度「こども家庭庁こども家庭審議会特別推薦児童福祉文化財」に選ばれるという快挙を果たしました。

子どもたちにも伝えたい、自然の厳しさと美しさ、命のリレー。そのメッセージは本となり、世代を超えて届いていきます。

まとめ

今回のセミナーでは、平井佑之介氏のレンズを通してサケという生き物に宿る命の力、そしてそれを取り巻く自然と社会のダイナミズムを見つめる時間となりました。

サケが川を遡上する姿には、単なる生物学的な現象を超えて、土地の記憶や人の暮らし、そして未来への願いが重なっています。かつては当たり前だった光景が失われつつある今、そこに“目を向けること”の意味は、より大きなものとなっています。

平井氏のまなざしが私たちに教えてくれたのは、「命を撮る」ということの本質です。それは、シャッターを切ることではなく、観察し、理解し、敬意をもって関わること。写真という表現を通して自然を伝えることの意義を、改めて問い直されました。

自然とのつながりを絶やさず、次世代へとつなげていくために──。

JCUE SNS

メールマガジンの登録・解除 JCUE facebook

JCUE X

JCUE facebook

JCUE X